每人掏出一块藏在心灵深处的记忆,拼起来就是一个浩瀚的时代。

1、归来吧孩子们

不知道有多少同学像我一样,在疫情三年里,最大的收获是当了奶奶。

长孙女、小孙子,一个完美的好字。我心满意足,心如止水,一心一意想着怎样做一个好奶奶。

突然,大学微信群“紫藤园”沸腾了。说母校要隆重举办“77、78、79”新三届毕业四十周年大聚会。主题是“芳华四十载,归来仍少年”。

看着镜子里满头白发,一身肥大家居装的袁奶奶,自己摇摇头,叹了口气:青山遮不住,毕竟东流去。这个样子站在当年的校牌下,会辣了谁的眼睛?变成谁的记忆?

不知道。但我的心已经星夜兼程起飞了。

紫藤园里蛙声一片。同学们回忆往事,讲笑话,发各种照片。46年前的很多秘密露出了真相,很多故事有了结局。爱情的话题尤为活跃。我才知道当年很多男同学私下里都是春梦浩荡,而如我之流的女同学却总是情窦不开。

大姐姐一样的张进说:如果那时男同学再勇敢一点,女同学再主动一点,或许咱们班会多几个浪漫爱情故事。可是,谁有那个精力和时间呢?WG十年,求学无门,大学梦断。除了一心向学,爱情在我们很多人的眼里,根本就是奢侈的、多余的。

一个都不能少!这是我们的目标和心愿,八仙过海各显神通,把能够联系上的同学都拉回来。最终顺利返回43人,是我们几次毕业聚会中人数最多的一次,可谓盛况空前。

我们在校园里流连忘返。大礼堂有了文物的感觉,老宿舍没了踪影。草坪一岁一枯荣。我们亲手种的雪松,华盖如云,遮住了全班的身影。

可是,校牌还是当年模样,白底黑字,遒劲洒脱,收纳天地于方寸。每人掏出一块藏在心灵深处的记忆,拼起来就是一个浩瀚的时代。

我们是最幸运的一群年轻人。时代一转身,我们就撞进它的怀里,搭上第一班天之骄子的车。

知识改变命运再一次成为社会共识和热点。不看谁的运气好、背景大,就看谁和书本结下的缘分深。

陕北子长县的人们至今还会说起杨德生家“一门四状元”的传奇。他们的父亲是老革命,慈爱多才,文章和字都写得好,被机关称为一支笔。母亲在县新华书店工作。杨德生四兄妹从小学起一放学就钻进书店看书。将新华书店的书看掉了大半。1977年,兄妹四人共赴考场并同时金榜题名。事情被媒体传播开来,杨家门楣生辉,小小的县城沸腾了,杨德生和哥哥杨挺成为同班同学,父母也被省、地、县评为“教育子女好家长”。如今说起这些事,都觉得是天方夜谭。

同学们入校的时候,出身背景、年龄差距大到了匪夷所思。

有同学的父亲参加过遵义会议,有同学背着地主崽子的包袱。有人是自带工资的干部,有人刚刚解下黄河岸边的纤绳。有人学富五车,有人高中都没毕业。年龄最大的31岁,最小的16岁。王纯是两个孩子的爸,小儿子与他一同入学,得意地告诉老师:我爸没有我考得好。张瑾是三个孩子的妈,上体育课的时候问老师:我可不可以让儿子来代替我做仰卧起坐。

我们也是自己逼自己最狠的学生。

我还沉浸在考上大学的兴奋里,同学吴予敏脱口而出的却是:车尔尼雪夫斯基、别林斯基、陀思妥耶夫斯基……妈呀!这些“司机”直接将我碾成齑粉,让我前所未有的自卑和恐慌。本以为自己很优秀,突然发现别人比自己更优秀、更努力。剩下的活路就是一条命了。怎么办?玩命吧。争分夺秒、夜以继日。在图书馆抢占座位、抄整本的书。理解不了,先背下来再说。晚上被老师赶出教室,回到宿舍接着读。对付这样刻苦到疯狂的学生,学校只好实行灯火管制。

作为学生代表发言的赵康太,说起大家学习的狠劲,比我更权威生动。他读书很多,能写锦绣文章,走进校门很有几份趾高气扬。万万想不到当头第一棒,就是作文摸底考试不及格。赵康太直接懵了。从此像一个苦行僧,低眉顺眼,在教室、宿舍和图书馆之间绕佛三匝乃至于千百万匝。四年时光他过的并不轻松友好,于是在毕业留言里狠狠地写道:不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。读研读博后,他大爆发了。爆发为海南大学党委书记。他常用自己的故事激励学生:放过别人,不要放过自己。

书山无路,人有双腿。别人是大树,无可逾越,但是每一个人都使出了吃奶的力气,上穷碧落下黄泉,也要长成自己想要的样子。

2、7月15日大聚会

无疑地,这是我参加过的最贴心、最完美的一次盛会。衣食住行、青春故事,历史脚印,都被精致的打包在一起,笃定地摆放在每一个人的眼前。

开始因为身体原因我想迟到一会,一看群里发的现场照片就不敢吱声了。承办过第十四届全运会项目的校体育馆已经盛装起来,灯火辉煌,宏大肃穆,像一艘即将启航的豪华邮轮。雪白的桌衣上800多人的红色桌椅一字排开,椅子上放着量身定制的T恤,大大小小的文件夹、会议流程、全体返校生花名册、一把雨伞、一支签名笔、连便签都是精制的。母校这是动员了多少人、付出了怎样的代价啊!

不按时到达这样的会场,不是珍惜自己,而是对母校、对老师、对同学的不恭不敬不尊。

我们有的,母校给我们存着。我们没有的,母校给我们补上。比如无论级别齿序,都有一枚雕刻着“公诚勤朴”校训和名字的蓝田玉章;比如将名字镶嵌在紫金卡上的白瓷纪念杯;比如当年来不及恢复的拨穗礼;比如设计精巧的写着院系级别姓名的新校徽……母校让我们回到40年前,我们却看到了母校120岁的生命力。

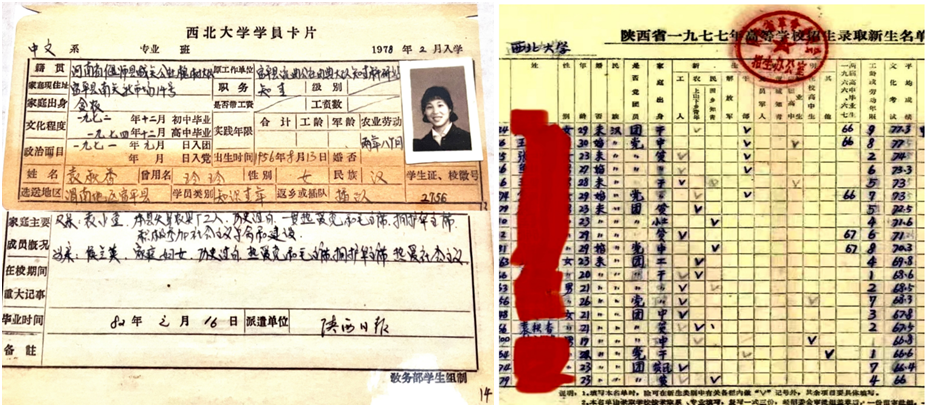

最让我吃惊的是当年的录取成绩单和毕业分配档案。

我第一次知道了自己高考总成绩270分,4门功课平均67.5分。现在的孩子看了可能会掩嘴嗤笑。我还是一个特别幸运的幸运儿。当年录取比例是4.9%,我插队的流曲公社文科有5个考场,250个考生,只考上我一个人。

也是插队的时候,《陕西日报》一名记者来采访我们的劳动生活,让我举着报纸装模作样,拍了照片发在报纸上。后来我就经常梦到自己做了记者,脖子上挂着照相机,走在大街上神气活现。想不到毕业分配时,我的班主任晁华甫老师和系副主任董丁诚老师同时提起了我发表在校报上的一篇小散文,一锤定音,我就来到这个梦寐以求的地方。一夜之间,一条毛毛虫羽化为蝴蝶。

塑封起来的档案像一片透明的梦。想象里,它只能尘封在神秘的档案袋里,与自己同存同亡。我小心翼翼抚摸着它,像抚摸小孙女刚刚出生的小脸蛋。上帝啊,母校是怎么想到这些的啊?

还有那些年轻的志愿者,微风拂面,如影随形。早在聚会的一个月前,他们就开始和我们不断联系:老师您穿多大码衣服?老师您确定出席聚会吗?老师您带不带家属?老师您需要不需要安排住宿?走进校园,彩旗引路,每一个路口和拐弯的地方,都站着志愿者青春靓丽的身影。抬一下头、举一下手,立刻就有人伏在耳朵边轻轻问:老师,您需要什么?

他们比我们的儿女小很多。我总是脱口而出喊他们:“孩子。”而不是学妹、学弟。

一入西大门,终为西大人。母校为这群皓首孩子真是操碎了心。我们也穿上了漂亮衣裳,染了头发,但盖住发稍却盖不住发根,反应迟缓、脚步蹒跚。除了120岁的母校,谁还会想得这么周到贴心呢?

3、给老师深深鞠个躬

那是一群天底下最好的老师,他们遇到了自己最好的学生。我们师生心有灵犀,一起见证传奇,也书写传奇。

老师都已年华垂暮,却鹤态朱颜。风采不减当年。

我走到董丁诚老师面前,刚刚叫了一声董老师,老人家就拉住我的手说:袁秋香,我到现在还记得你给大家讲的故事。葛岩问候薛迪之老师好。薛老师却反问他:你爸爸身体还好吗?你妈妈急坏了。我搀着薛老师去合影。老人家把学生刚刚献给他的花转手给了我,我也顺势就收了。

这是师生吗?是的。我们和老师就是这样如父如兄如友。

还有李志慧老师、李景兰老师,握住谁的手就叫出谁的名字。他们后来还教过很多学生,能叫出每一个人名字的,只有这三级。我们师生活成了彼此心底里的一枚印章。沾一点时间印泥,就鲜活如昨。

我每每合掌于胸,把眼泪封堵在眼眶里。

实际上,老师就应该传道授业解惑,学生就应该头悬梁锥刺股。这是常识。但是这样的常识在当时已经被革命了十年、践踏了十年。久旱逢甘霖,他乡遇知己。老师和我们岂止是双向奔赴,简直是琴瑟和鸣,相见恨晚。

老师们弹弹在牛棚和劳改农场积下的灰尘,抬起“臭老九”的高贵头颅,让知识重新在讲台上绽放。

1957年,才华横溢的青年教师张华被打成了右派。23年后,张老师恰好走进同一个教室重上讲台,为我们班讲授他新开的课程“鲁迅思想研究”。“我自爱我的野草,但我憎恶这以野草做装饰的地面”。张老师声音不大,但字字春雷。假如鲁迅还活着,就是这般模样啊!

蒙万夫老师操着一口纯正的秦腔给我们讲述《创业史》,谁的文章写得好,他就请谁去家里吃燃面、说学问。孟昭燕老师在北大剧社饰演过《雷雨》中的繁漪,她用依然水汪汪的眼睛盯着我们,诵读着繁漪的台词。老顽童一样的石民生老师,为了让参差不齐的学生学好英语,给大家连说带比划:梁上已经跳下来一个黑旋风、梁上正在跳下来一个黑旋风、梁上即将跳下来一个黑旋风。

一切如梦亦如幻,如雾亦如电……

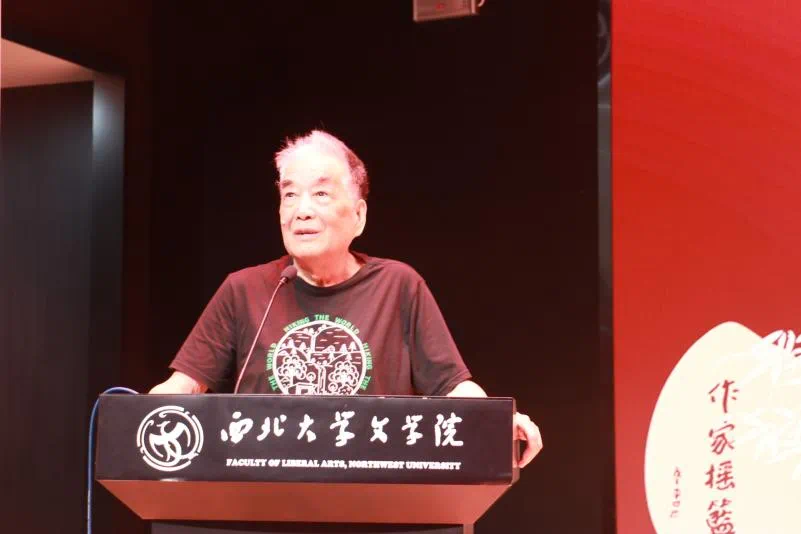

86岁的董丁诚老师,后来的校党委书记,作为老教师代表站在舞台上发言。他说自己一直自认为在学养上是一个毛坯,幸福的是学生都是精品极品,人中龙凤。有造诣是学生聪明,没造化是我没有教好。他老人家的眼神那么干净、那么真诚。清风满面,虚怀若谷。我静静听着,潸然泪下。

董老师作为当年录生的全程参与者,更是扭转过很多学生的命运。

张兴先的照片不好看,第一次没有录。第二次补录,董老师说,不能以貌取人。后来知道照片上的疲态是因为他刚刚救了一个落水孩子。董老师说:向你致敬。

老师慧眼识珠,学生好人有好报。

一个分数很好的考生,报的是别的系,因为复杂的社会关系被拒录。董老师说:我们要。一个同事问,这个家族里出了三个右派,敢不敢录?董老师说:他本人有问题吗?没有。那就录。

这需要怎样的胆识。

进校园时,我穿着臃肿的棉袄、带袢带的布鞋和补丁摞补丁的裤子。这是母亲给我的。进校苦学四年,一座华丽的精神宫殿在我的世界里拔地而起。这是老师给我的。我从一个卖火柴的小女孩,华丽变身成为众人抱薪者。世间的任何高低冷暖,都不足以摧毁四年里知识给我铸造的强大。

尽管当时我们年轻、莽撞、叛逆,不知轻重好歹,看这不完美、看那不公平,改造社会,舍我其谁?给老师出了很多难题、惹了很多麻烦,但在老师的包容庇佑下,我们都顺顺利利、平平安安长大成材。回头看看,那是属于中国的文艺复兴、一个黄金时代啊!

还有思想锐利的张岂之老师、在黑板上留下一条小变色龙的杨昌龙老师、不敢跟学生眼神交流的房日晰老师、讲哲学的同向荣老师、讲李白的安旗老师……他们就是我们的星辰大海和青春记忆。

用你满腹经纶,换我一生青春。老师,您是我们的再造父母。再向你们深深鞠躬。

4、每一个人都是传奇

有什么样的老师,就有什么样的学生。我们的班魂:向善向上。母校的校训:公诚勤朴。这是我们所有人的人生底线和初心。

王纯从基层的公社书记一路干上来,一直到渭南市市长、省农业厅长。最后积劳成疾,倒在自己的岗位上。他给董老师说过:市长不是人干的活!

睡在我上铺的班理,一辈子古道热肠,谁的事情只要她知道了,就说包在我身上。毕业分配在省妇联,投身于“红凤工程”。28年时间里,募捐善款5000多万,资助了五六千名贫困女大学生。那些可能被命运困在家里烧火做饭生孩子的贫困女孩子,插上一对红色的凤凰翅膀,飞向新天地。有的读研读博,有的留学国外、有的创业办公司,然后反哺更多的红凤生。一位红凤生动情地说:我以为这辈子就是在陕北的山坡坡上栏羊,没想到会在天上拦星星。

国家一级导演张晓春,陕西省“德艺双馨”艺术家。十几部电影电视剧傍身。《当家女人》《上门女婿》《匪娘》《新婚》各个频道平台轮番播映。一部《胡杨女人》热播于央视,让偏远的胡杨林名扬天下,成为额济纳旗的支柱产业。这是多大的功德。但是在聚会的时间里,晓春一直默默坐在后排。联系同学、买单、当司机。在班级的通讯录里,她的身份也是一个空白。她善良的就像一片阳光,太阳从不需要证明什么。

80年代中期,一位在军转民中下岗的老工人跪在地上,请求我为他们主持公道。我被震得肝胆俱裂。膝盖磕在地上的声音是金属的,打在心上格外疼。它像一颗铆钉,将我死死铆在良知的原点上:为弱势群体发声!

当众生躁虑不安时,我们怎独得清凉?这个社会精致利己主义者太多,但不包括我们。如果没有为草根呐喊和奋斗过,没有在夜深人静的时候哭完了才能入睡,大概就不配母校和老师对我们的谆谆教诲:把灵魂放在高处!

还有老班长薛保勤,给西安了“一城文化,半城神仙”、才子吴予敏给深圳大学了一座传播学院、书法家倪文东给北师大一个书法系。陈学超成为国际学者、沈宁潜心于伯父沈钧儒和外祖父陶希圣两大家族背后的世纪风云、陈瑞琳成为北美华语文坛的代言人。月人张君宽有十几卷上万首词作、袁峰、张进、于翠玲著作等身。还有封筱梅的《农民党》、王心剑《生民》、赵康太的《茶杯里的风暴》,皇皇长篇巨著下,都是拳拳赤子心。还有、还有,挂一漏万,就像老奶奶纺线线,小孙女听故事,没有尽头。

翻开花名册,几乎每个人名字后边都有这样的后缀:校长、教授、厅长、总经理、总编辑。可是,大家闭合在一条等高线上——大学同班同学。

浮云功名,不改初心。我们班没有出一个贪官,也没有出一个坏蛋。这就是我们给母校、给老师最长脸的报答。

一滴雨掉进海里,就消失了。可是雨滴知道,它拥有着海洋。

其实不管怎么避讳,芳华四十载,归来已老迈。时间的风沙谁也躲不过去。那一天我去逛城墙,边走边翻看着热闹的“紫藤园”。粗粝的墙砖划过我的手指,垛口旌旗猎猎,头顶蓝天白云,城墙的建造者和攻伐者当年怎样英雄盖世,也消失的无影无踪。

豁达一些,潇洒得老去,精彩得退场,把“公诚勤朴”当作遗产传给下一代。有什么不好呢?

淡淡妆、天然样,站在向善向上的地方,用真善美讲好未来的故事。这可能是母校和老师给我们发的人生新考卷。我们需要用余生来回答。

作者简介:

袁秋乡:yl6809永利官网中文系1977级毕业生,高级记者、散文作家。公益阅读推广人。

图文来源:微信公众号“浅海文苑”